当我们谈论能击败英伟达(NVIDIA)、Google、微软,甚至是Meta 的存在,究竟是什么?答案或许并非更强大的AI,也不是更高速的芯片,而是你看不见、却能瞬间让服务器崩溃的“热”。

2024 年底至2025 年初,搭载Blackwell 芯片的英伟达服务器接连遭遇过热危机,传闻Meta、Google、微软的订单也因此受到影响。尽管英伟达已经透过调整机柜设计来解决这个问题,但这场“科技 vs 热”的对决,才刚刚开始。

不仅仅是英伟达,微软甚至尝试将服务器完全埋入海水中,希望通过洋流降温;而更激进的做法,则是直接将服务器浸泡在冷却液中,来一场“浸没式冷却”的实验。

但这些方法真的有效吗?安全吗?从大型数据中心到你手上的手机,散热已经成为科技业最棘手的难题。本文将带各位跟着全球散热专家高柏科技,一同看看如何用科学破解这场高温危机!

电脑发热并非新问题,1961年物理学家兰道尔在任职于IBM时,就提出了“兰道尔原理”(Landauer Principle),他根据热力学提出,当进行计算或讯息处理时,即便是理论上最有效率的电脑,还是会产生某些形式的能量损耗。因为在计算时只要有讯息流失,系统的熵就会上升,而随着熵的增加,也会产生热能。

换句话说,当计算是不可逆的时候,就像产品无法回收再利用,而是进到垃圾场烧掉一样,会产生许多废热。

要解决问题,得用科学方法。在一个系统中,我们通常以热设计功耗(TDP,Thermal Design Power)来衡量电子元件在正常运行条件下产生的热量。一般来说,TDP指的是一个处理器或芯片运作时可能会产生的最大热量,通常以瓦特(W)为单位。也就是说,TDP 应该作为这个系统散热的最低标准。每个厂商都会公布自家产品的TDP,例如AMD的CPU 9950X,TDP是170W,GeForce RTX 5090则高达575W,服务器用的芯片,则可能动辄千瓦以上。

散热不仅是AI服务器的问题,电动车、储能设备、甚至低轨卫星,都需要高效散热技术,这正是高柏科技的专长。

在电脑世界里,散热的关键就是把热量“交给”导热效率高的材料,而这个角色通常是金属散热片。但散热并不是简单地把金属片贴在芯片上就能搞定。现实中,芯片表面和散热片之间并不会完美贴合,表面多少会有细微间隙,而这些缝隙如果藏了空气,就会变成隔热层,阻碍热传导。

为了解决这个问题,需要一种关键材料,那就是导热介面材料(TIM,Thermal Interface Material)。它的任务就是填补这些缝隙,让热可以更加顺畅传递出去。可以把TIM想像成散热高速公路的匝道,即使主线有再多车道,如果匝道堵住了,车流还是无法顺利进入高速公路。同样,如果TIM的导热效果不好,热量就会卡在芯片与散热片之间,导致散热效率下降。

那么,要怎么提升TIM的效能呢?很直觉的做法是增加导热金属粉的比例。目前最常见且稳定的选择是氧化锌或氧化铝,若要更高效的散热材料,则有氮化铝、六方氮化硼、立方氮化硼等更高级的选项。

典型的TIM是由两个成分组成:高导热粉末(如金属或陶瓷粉末)与聚合物基质。大部分散热膏的特点是流动性好,尽可能地贴合表面、填补缝隙,但因为其太软了,因此受热受力后容易向外溢流;或者造成基质和热源过分接触,高分子在高温下发生热裂解。这也是为什么有些导热膏使用一段时间后,会出现干裂或表面变硬的情况。

为了解决这个问题,高柏科技推出了凝胶状的“导热凝胶”,说是凝胶,但感觉起来更像黏土。保留了可塑性、但更有弹性、更像固体。因此不容易被挤压成超薄,比较不会热裂解、寿命也比较长。

OK,到这里,「匝道」的问题解决了,接下来的问题是:这条散热高速公路该怎么设计?你会选择气冷、水冷,还是更先进的浸没式散热呢?

传统的散热方式是透过风扇带动空气经过散热片来移除热量,也就是所谓的气冷或者风冷。但单纯的风冷已经达到散热效率的极限,因此现在的散热技术有两大发展方向。

其中一个方向是液冷,热量在经过TIM 后进入水冷头,水冷头内的不断流动的液体能迅速带走热量。这种散热方式效率好,且增加的体积不大。唯一需要注意的是,万一元件损坏,可能会因为漏液而损害其他元件,且系统的成本较高。如果对成本有顾虑,可以考虑另一种方案——3D VC。

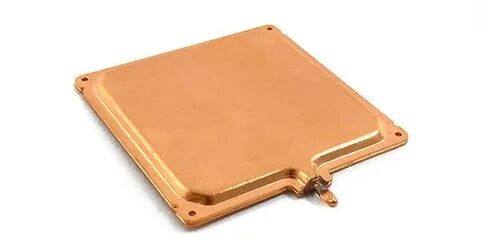

3D VC 的原理很像是气冷加液冷的结合,顾名思义,就是把均温板层层叠起来,变成3D结构。虽然均温板长得也像是一块金属板,原理其实跟散热片不太一样。根据英文原文Vapor Chamber,直接翻译是蒸气腔室。

在均温板中放入容易汽化的工作流体,当流体在热源处吸收热量后就会汽化,当热量被带走,汽化的流体会被冷却成液体并回流。这种利用液体、气体两种不同状态进行热交换的方法,最大的特点是:导热速度甚至比金属的热传导还要更快、热量的分配也更均匀,不会有热都聚集在入口(热源处)的情况,能更有效降温。

整个3D VC 的设计,包含垂直的热导管和水平均温板的3D结构。热导管和均温板都是采用气、液两向转换的方式传递热量。导热管是电梯,能快速把散热工作带到每一,层均温板再接手将所有热量消化掉。最后当空气通过3D VC,就能用最高的效率带走热量。 3D VC 跟水冷最大的差异是,工作流体移动的过程经过设计,因此不用插电,成本只有水冷的十分之一。但相对的,因为是被动式散热,其散热模组的体积相对水冷会更大。

从TIM 到3D VC,高柏科技一直致力于不断创新,并多次获得国际专利。为了进一步提升3D VC 的散热效率并缩小模组体积,高柏科技开发了6项专利技术,涵盖系统设计、材料改良及结构技术等方面。经过设计强化后,均温板不仅保有高导热性,还增强了结构强度,显著提升均温速度及耐用性。

随着散热技术不断进步,有人提出将整个芯片组或服务器浸泡在冷却液中的浸没式冷却技术,将主机板和零件完全泡在不导电的特殊液体中,许多冷却液会选择沸点较低的物质,因此就像均温板一样,可以透过汽化来吸收掉大量的热,形成泡泡向上浮,达到快速散热的效果。

然而,因为水会导电,因此替代方案之一是氟化物,效率会稍微差了一些。但是氟化物的生产或废弃时,很容易产生全氟/多氟烷基物质PFAS,这是一种永久污染物,会对环境产生长时间影响。目前各家厂商都还在试验新的冷却液,例如矿物油、其他油品,又或是在既有的液体中添加纳米碳管等特殊材质。

另外,把整个主机都泡在液体里面的散热逻辑也与原本的方式大相径庭。如何重新设计液体对流的路线、如何让气泡可以顺利上浮、甚至是研究气泡的出现会不会影响元件寿命等等,都还需要时间来验证。

高柏科技目前已将自家产品提供给各大厂商进行相容性验证,相信很快就能推出更强大的散热模组。

文章来源:https://pansci.asia/archives/379041

传统的散热方式是透过风扇带动空气经过散热片来移除热量,也就是所谓的气冷或者风冷。但单纯的风冷已经达到散热效率的极限,因此现在的散热技术有两大发展方向。

其中一个方向是液冷,热量在经过TIM 后进入水冷头,水冷头内的不断流动的液体能迅速带走热量。这种散热方式效率好,且增加的体积不大。唯一需要注意的是,万一元件损坏,可能会因为漏液而损害其他元件,且系统的成本较高。如果对成本有顾虑,可以考虑另一种方案——3D VC。

3D VC 的原理很像是气冷加液冷的结合,顾名思义,就是把均温板层层叠起来,变成3D结构。虽然均温板长得也像是一块金属板,原理其实跟散热片不太一样。根据英文原文Vapor Chamber,直接翻译是蒸气腔室。

在均温板中放入容易汽化的工作流体,当流体在热源处吸收热量后就会汽化,当热量被带走,汽化的流体会被冷却成液体并回流。这种利用液体、气体两种不同状态进行热交换的方法,最大的特点是:导热速度甚至比金属的热传导还要更快、热量的分配也更均匀,不会有热都聚集在入口(热源处)的情况,能更有效降温。

整个3D VC 的设计,包含垂直的热导管和水平均温板的3D结构。热导管和均温板都是采用气、液两向转换的方式传递热量。导热管是电梯,能快速把散热工作带到每一,层均温板再接手将所有热量消化掉。最后当空气通过3D VC,就能用最高的效率带走热量。 3D VC 跟水冷最大的差异是,工作流体移动的过程经过设计,因此不用插电,成本只有水冷的十分之一。但相对的,因为是被动式散热,其散热模组的体积相对水冷会更大。

从TIM 到3D VC,高柏科技一直致力于不断创新,并多次获得国际专利。为了进一步提升3D VC 的散热效率并缩小模组体积,高柏科技开发了6项专利技术,涵盖系统设计、材料改良及结构技术等方面。经过设计强化后,均温板不仅保有高导热性,还增强了结构强度,显著提升均温速度及耐用性。

随着散热技术不断进步,有人提出将整个芯片组或服务器浸泡在冷却液中的浸没式冷却技术,将主机板和零件完全泡在不导电的特殊液体中,许多冷却液会选择沸点较低的物质,因此就像均温板一样,可以透过汽化来吸收掉大量的热,形成泡泡向上浮,达到快速散热的效果。

然而,因为水会导电,因此替代方案之一是氟化物,效率会稍微差了一些。但是氟化物的生产或废弃时,很容易产生全氟/多氟烷基物质PFAS,这是一种永久污染物,会对环境产生长时间影响。目前各家厂商都还在试验新的冷却液,例如矿物油、其他油品,又或是在既有的液体中添加纳米碳管等特殊材质。

另外,把整个主机都泡在液体里面的散热逻辑也与原本的方式大相径庭。如何重新设计液体对流的路线、如何让气泡可以顺利上浮、甚至是研究气泡的出现会不会影响元件寿命等等,都还需要时间来验证。

高柏科技目前已将自家产品提供给各大厂商进行相容性验证,相信很快就能推出更强大的散热模组。

文章来源:https://pansci.asia/archives/379041

艾邦建有服务器液冷散热交流群,聚焦服务器液冷技术前沿,涵盖冷板/浸没/喷淋式方案设计、材料升级(耐腐蚀管路、密封件创新)、CDU运维与能效优化、政策标准解读(PUE、OCP规范)等。欢迎大家加入我们,共绘服务器液冷散热未来!

微信扫描下方的二维码阅读本文

![]()

液冷技术通过冷却液直接/间接接触热源,核心结构包括:

- 热交换核心 :冷板(CPU/GPU专用)、CDU(冷量分配单元);

- 循环网络 :Manifold分液器、EPDM/PTFE管路、快接头;

- 动力与控制 :变频循环泵(如飞龙股份电子泵)、智能温控系统。

主流方案中,冷板式兼容现网改造(占存量市场80%),浸没式为超算首选(PUE逼近1.0)。

2025年AI服务器的产值超过4000亿美元,年增45%。随着英伟达从Hopper系列向Blackwell系列转换,整个AI服务器产值提升。预计今年AI服务器的市场占有率会从去年的66%突破到今年的70%以上;另外,液冷散热方案的渗透率也有望从去年的14%提升到今年的30%。

涉及的材料有:铜、铝、复合金属材料、金属焊接材料、不锈钢、氟塑料、橡胶材料、密封材料、特种工程塑料、导热散热材料,热界面材料等

按照部件来分有:冷却塔、管道、CDU 液冷换热单元、CDU 液冷板、接头、歧管、主泵和辅泵、流量控制系统、过滤系统等

系统集成方面有:空调、机柜、传感器、电源、泄漏检测、控制单元等

按照产业链来区分有:互联网企业,云服务器企业,代工企业、各个零部件企业、材料企业等;

欢迎大家加入我们,共绘服务器液冷散热未来!

本群聚焦服务器液冷技术前沿,涵盖:

✅ 冷板/浸没/喷淋式方案设计

✅ 材料升级(耐腐蚀管路、密封件创新)

✅ CDU运维与能效优化

✅ 政策标准解读(PUE、OCP规范)